倉敷中央病院に予防医療プラザオープン 新しい人間ドック・健診施設

間接照明などを使い、柔らかな雰囲気の人間ドックフロア

明るく開放的な待合スペース

菊辻徹所長

検査ごとにIDカードをタッチしていく

エックス線を使用して検査する骨密度測定器

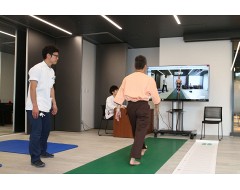

体の軸のぶれなどを基に歩行年齢を測定する「ロコモ健診」。結果は実年齢(45歳)を大幅に上回る52歳だった

ブルーの照明で落ち着いた雰囲気のMRI検査室。目の前に映し出される自然や動物をテーマにした映像を見ながら検査を受けることができる

生活習慣を見直した場合の健康診断シミュレーションを説明する菊辻所長

予防医療プラザは倉敷中央病院西隣にあった駐車場跡地に建設した。1987年に設立した保健管理センター(同市鶴形)の受診者の増加などで2017年11月から移転工事を進めていた。

鉄筋5階地下1階延べ約1万2200平方メートル。広さは旧施設(約3900平方メートル)の約3倍で、1日当たりの受診者は従来より70人多い250人を受け入れる。

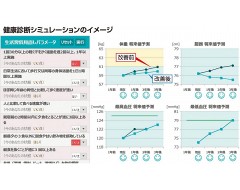

プラザの目玉が“健康の見える化”。保健管理センターが過去5年間に蓄積した約6万人分の診療データを活用した「健康診断シミュレーション」だ。

受診者が健康診断を受けると、健診データ(体重、腹囲、血圧、糖代謝など)と生活習慣データ(運動の有無、食事内容、飲酒など)を基に、診療データと照らし合わせながらAIが分析。生活習慣病の判定に関係の深い9項目(体重、腹囲、収縮期血圧、拡張期血圧、HbA1c=ヘモグロビンエーワンシー、空腹時血糖、HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール)の数値を3年後まで予測する。生活習慣を見直した場合の将来の検査値も計算する。

旧施設と比べ設備の充実も図っている。3階が人間ドックフロア、4階がレディスフロアと健診エリアで、内視鏡室12室、子宮がん検査室3室、マンモグラフィー室2室、乳腺超音波室3室などを設けた。

脳、膵臓(すいぞう)、心臓ドックで使用する1・5テスラMRI(磁気共鳴画像装置)は、圧迫感がないようワイドタイプを採用した。受診者はヘッドホンで音楽を聴きながら、目の前に映し出される映像とともに、リラックスした雰囲気で検査を受けることができる。骨密度を測定する機器を備え、歯周病検診も始めた。

菊辻徹所長は「高齢化が進む中、病気を未然に防ぐ予防医療の役割は重要になっている。プラザを拠点に市民の健康寿命の延伸に力を注ぎたい」と話している。

本紙記者体験ルポ グラフで生活改善助言 体重や血圧シミュレーション

年間約6万人を受け入れる倉敷中央病院付属予防医療プラザ。最新の医療機器を駆使し、がんをはじめとする病気の発見に力を注ぐほか、健康診断シミュレーションを活用した新たな健康指導に取り組んでいる。どんな施設なのか、早速訪ね、実際に検査を受けてみた。

エレベーターで受付がある3階に上がると、4階までの吹き抜けが目に入ってくる。明るく開放的な雰囲気で、緑もふんだんに配置されている。リラックスして検査に臨めそうだ。

IDカードを受け取り、着替えると健診がスタート。この日は血液検査と身長、体重、血圧、腹囲を測定してもらった。

検査ごとに読み取り部分にIDカードをタッチしていく。自動で順番待ちができるほか、受診者が多い場合は別の空いている項目を液晶画面で案内する仕組みになっている。

ロコモティブシンドローム(運動器症候群、通称ロコモ)健診も受けた。カメラの前を歩くだけで、体の軸のぶれや歩幅、足の上がり角度などから歩行年齢を導き出す全国でも珍しい検査だ。総合評価は「52歳」で実年齢(45歳)より年を取っていた。運動不足を痛感する。

血液検査の結果がでたので説明室へ向かう。健康診断シミュレーションを基に、菊辻徹所長が「今のままだと3年後には体重は1キロ以上、腹囲も1センチ以上増える」と説明。1回30分以上の軽い運動を1年以上続け、間食をやめるといった生活改善を実行すれば、増加は抑えられるとするグラフを示された。

「運動しましょう」と単に言葉だけでアドバイスされるのではなく、具体的な数値をグラフで見せられると、やってみようという気になる。

菊辻所長は「そうした受診者の意識改革を促すのがシミュレーションの役割。日ごろの心掛け次第で病気は予防できるという考えを広めたい」と意気込む。

私たちの生活に浸透してきているAI。その恩恵を実感した機会にもなった。

(2019年08月05日 更新)