好きな靴が履けない「外反母趾」 9割以上が女性

整形外科

大澤 誠也

愛光高校、岡山大学医学部卒業。2017年より倉敷成人病センター勤務。一般整形外科診療に加え、外反母趾専門外来も行っている。医学博士。日本専門医機構認定整形外科専門医、日本足の外科学会評議員

図1

図2と3

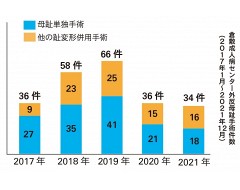

グラフ

患者さんの9割が女性

年齢とともに進行

足の疾患の中で悩まれている人が多い外反母趾は、患者さんの9割が女性です。

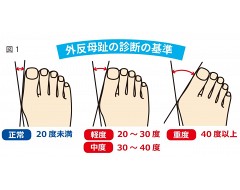

「外反」とは体の中心軸に対して外側に反っている状態をいい、「母趾」とは足の親指を指します。外反母趾は、足指が変形し、母趾の付け根の関節が第2趾の方に“くの字”に曲がったものをいいます。外反というのは、誰にでも起こる状態で、くの字に曲がっているのは病的ではありません。その角度が20度までは正常とされています(図1)。

外反母趾の原因としては、遺伝的なもの、男性に比べて女性の方が骨が細く変形しやすいこと、先が細くなったヒールの靴を履くことなどが挙げられます。

30代、40代の患者さんもいますが、年齢とともに進行し、年配の患者さんが多い傾向にあります。

レントゲン撮影で重症度を診断

軽度までは運動療法などで進行を防止

外反母趾は、足指に体重を掛けた状態でレントゲン撮影を行い、重症度を正しく診断する必要があります。図1のように、20~30度は軽度、30~40度は中度、40度以上は重度が目安となります。心配な方は、角度のみを見て自己判断せず、一度、専門医に診断をしてもらいましょう。

また角度だけではなく、外反することで生活に不自由がある、患部に痛みがある、長時間歩くと痛い、靴を履くといつも同じ場所が赤くなる、靴が破れる、選ぶ靴が制限されるなどの症状がみられ、重症の方ほど、これらの症状があきらかです。

傾きが30度ぐらいまでの軽度の方は、重症化を防ぐために、足指の動かし方、筋力訓練、ストレッチなどの運動療法のほか、装具を装着するなどして進行を防ぎますが、角度そのものは治りません。また、軽度で手術になることはめったにありません。傾きが30度以上の中度~重度になると、保存的治療による改善はあまり期待できず、手術という選択肢も入ってきます。

重度から症状が進行すると、曲がった母趾が隣の第2趾に重なり、第2趾が脱臼を起こしたり、足の裏にタコができたり、小趾(小指)が内向きに曲がる内反小趾を合併したりすることもあります。

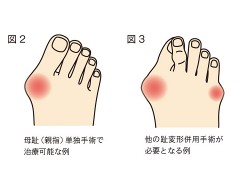

母趾が重なり始めると、その進行は早く、脱臼を起こすと、母趾のみの手術では終わらず、第2趾や小趾、指の長さのバランスを取るために第3趾も手術の対象となり、手術時間も長く複雑になります。術後の回復にも時間を要しますので、そうなる前の手術をお勧めしています。

手術の選択は患者さんが

どこまで治療したいのかを重視

外反母趾手術は、足の甲にある第1中足骨(ちゅうそくこつ)という骨を切り、適切な角度になるよう矯正をして、プレートを当てて固定するものが一般的です。

手術時間は、図2の母趾単独の変形が見られる場合は1時間半程度ですが、図3のように第2趾の脱臼を伴ったり、足の小指が変形する内反小趾を伴ったりすると、より複雑になり、3~4時間を要します。それぞれの手術件数はグラフの通り。

術後は1週間程度で痛みが引き、かかとで歩く装具を着けることで歩行が可能になります。退院は、術後10日~15日が目安ですが、手術が複雑になるほど、これらは長くなり、患者さんへの負担も大きくなります。

「好きな靴を履きたい」「旅行に行きたい」「痛みをとりたい」など、患者さんが何を希望し、どこまで治療したいかを十分聞き、時間的な余裕を考慮した上で、手術を行う選択肢が一番良いと判断できれば手術になります。

生活の質を落とさないためにもタイミングが合えば、ぜひ治療して、好きな靴を履いて出掛けられるようになってほしいものです。

(2022年03月18日 更新)