- ホーム

- 消化器・肝臓・胆嚢・膵臓・おしり

- 苦痛少ない大腸CT検査の利点

苦痛少ない大腸CT検査の利点

放射線科部長

笹井 信也

高知医科大学医学部卒。ローマ大学放射線科留学、岡山大学病院放射線科、岡山画像診断センター副院長などを経て、2018年から現職。

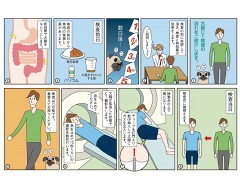

検査の流れ

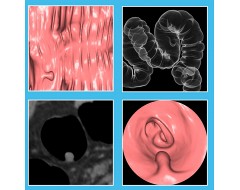

大腸CT検査で見える大腸ポリープの例

-大腸CT検査とは?

大腸を炭酸ガスによって拡張させ、CTで撮影。得られた3次元画像で、大腸がんや大腸ポリープを見つけることができる。大腸CT検査の被ばく線量は、同部位の通常のCT検査の約半分。X線被ばくは、コントロールされているので、安心して受診してほしい。

-大腸CT検査と内視鏡検査の違いは?

内視鏡の場合、下剤は約1800ミリリットル飲んでもらうが、大腸CT検査は400ミリリットルと4分の1以下で済み、苦痛が少ない。一方、内視鏡は最終診断に使われる組織採取ができ、被ばくしないメリットがある。

-どのような場合、大腸CT検査がよいのか。

大腸がんを疑う症状がある場合だ。例えば、腹痛、腹部不快感、出血、貧血、体重減少などが挙げられる。これらの症状は必ず大腸がんというわけではないが、症状の原因をはっきりさせることが必要。内視鏡検査が苦手であれば、大腸CT検査は良い適応になる。

大腸内視鏡検査は優れた検査法だが、カメラのついたチューブを観察する場所まで挿入する際、大腸の癒着(ゆちゃく)や狭窄(きょうさく)で挿入できないことがある。また、高齢者は安全に挿入できないこともある。検査のための前処置が苦手だったり、不安を感じたりする人には大腸CT検査が適している。

-どのような診断をするのか。

検査で得られた約千枚の画像をコンピュータで処理し、大腸の観察に必要な画像を作成する。診断はさまざまな画像を組み合わせて、大腸全体をいろいろな断面で診ていく。死角がないことが大きな利点だ。

-どんな病変でも分かるか。

5ミリより小さいポリープは診断に限界がある。通常、大腸CT検査では6ミリより大きいポリープを標的に調べる。ただ5ミリより小さいポリープは成長速度が遅く、大腸がんに発育する危険性は低いため、経過観察できるとされている。

一方、小さいまたは平坦な病変でも大腸がんの危険性があることが知られている。これらは大腸CT検査では発見が難しいとされている。あらゆる病変を検出することには限界があるが、重大な病変を簡単に検出ができることは大きな利点だ。

-検査の流れは?

検査前日には、朝、昼、夕は専用の検査食を食べてもらい、バリウムと少量の下剤を飲んでもらう。当日のCT検査は15分、終了後はすぐに帰宅できる(イラスト参照)。

→医療人一覧に戻る

(2018年08月03日 更新)

タグ:

消化器・肝臓・胆嚢・膵臓・おしり、 笠岡第一病院