第1部 さまよう患者 (8) 約束 治せなくてもベストを

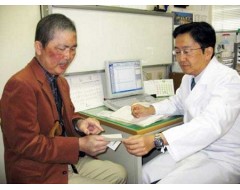

診察はいつも前向きな一言から始まる。

「きょうは顔色、いいですよ」

昨年末。岡山大病院(岡山市北区鹿田町)の那須保友教授(53)=泌尿器科=は、精神科医の森田俊彦さん(54)=三原市=と向き合っていた。

森田さんは前立腺の進行がん患者。リンパ節と骨に転移がある。診察は2週間に1度。ここ数カ月、状態は落ち着いていたが、血液検査で気になる結果が手元に届いていた。

那須教授は一呼吸置き、ゆっくりと口を開いた。「ちょっと、(がんの進行を示す)数値が上がってきましたね」

薬が効かなくなった可能性があるが、ストレートには伝えない。患者はいつも不安でいっぱいだからだ。

~

「『もう手はすべて尽くしました』という言葉と余命は言わない」。那須教授は2008年暮れ、森田さんと約束を交わした。いちるの望みをかけた臨床試験段階のワクチン療法が効かなかったと分かった日だ。

「中学1年の末っ子の卒業を何としても見届けたい」。その願いは、同年代の身に痛いほど理解できた。

地元の病院で手術と放射線、抗がん剤治療を受けていたが効き目がなかった。あきらめ切れない森田さんに、那須教授はワクチン療法を断念した後もがんの進行にあわせた抗がん剤治療を継続。健康保険適用外の免疫療法を希望した際も相談に乗った。最後までできることはやる―。2人が決めた治療方針だ。

「手がないことは(本音では)分かっている」と森田さん。「でも、頑張りたい気持ちを先生はくんでくれる。それが支えになる」

~

治療や診断はしない。ただ、患者や家族の話を聞き、助言するだけ。そんな国内初の「がん哲学外来」が順天堂大病院(東京)に開かれたのは08年1月。「がん難民」が急増する現状に一石を投じるものだった。

「患者の悩みは病気以外も家族や友人とのすれ違い、仕事など多岐にわたる。なのに日本の医療は十分に受け止め切れていなかった」と開設した樋野興夫教授(病理・ 腫瘍 ( しゅよう ) 学)。患者に話すのは「八方ふさがりでも天は開いている」など独自のがん哲学だ。

今の病院にはじっくり話を聞く余裕がない。病気をいかに伝え、希望や不安にどう応えていくか。「必要なのは病気の事実を伝える『正論』より患者への『配慮』だ」という。

各病院にあるがん相談窓口では、多くは話を聞いての情報提供にとどまり、患者の満足につながっていないと感じている。

「求められるのは医師が患者と向き合うこと。つまり、生き方の問題なんです」

~

医者は治る見込みがあれば患者の治療に熱心だが、治せなくなると「逃げる」―。那須教授は日本の医療の現状を、あえてこんな苦言で表現する。

「医者も人間。つらいことは嫌だし、元気な姿で退院してもらいたいと願う。だけど、現実は違う。お互いが現実から逃げず、きちんと向き合ってベストな方法を見つけていく。がん治療医は、病気だけ治せばいいのではないのです」

※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

「きょうは顔色、いいですよ」

昨年末。岡山大病院(岡山市北区鹿田町)の那須保友教授(53)=泌尿器科=は、精神科医の森田俊彦さん(54)=三原市=と向き合っていた。

森田さんは前立腺の進行がん患者。リンパ節と骨に転移がある。診察は2週間に1度。ここ数カ月、状態は落ち着いていたが、血液検査で気になる結果が手元に届いていた。

那須教授は一呼吸置き、ゆっくりと口を開いた。「ちょっと、(がんの進行を示す)数値が上がってきましたね」

薬が効かなくなった可能性があるが、ストレートには伝えない。患者はいつも不安でいっぱいだからだ。

~

「『もう手はすべて尽くしました』という言葉と余命は言わない」。那須教授は2008年暮れ、森田さんと約束を交わした。いちるの望みをかけた臨床試験段階のワクチン療法が効かなかったと分かった日だ。

「中学1年の末っ子の卒業を何としても見届けたい」。その願いは、同年代の身に痛いほど理解できた。

地元の病院で手術と放射線、抗がん剤治療を受けていたが効き目がなかった。あきらめ切れない森田さんに、那須教授はワクチン療法を断念した後もがんの進行にあわせた抗がん剤治療を継続。健康保険適用外の免疫療法を希望した際も相談に乗った。最後までできることはやる―。2人が決めた治療方針だ。

「手がないことは(本音では)分かっている」と森田さん。「でも、頑張りたい気持ちを先生はくんでくれる。それが支えになる」

~

治療や診断はしない。ただ、患者や家族の話を聞き、助言するだけ。そんな国内初の「がん哲学外来」が順天堂大病院(東京)に開かれたのは08年1月。「がん難民」が急増する現状に一石を投じるものだった。

「患者の悩みは病気以外も家族や友人とのすれ違い、仕事など多岐にわたる。なのに日本の医療は十分に受け止め切れていなかった」と開設した樋野興夫教授(病理・ 腫瘍 ( しゅよう ) 学)。患者に話すのは「八方ふさがりでも天は開いている」など独自のがん哲学だ。

今の病院にはじっくり話を聞く余裕がない。病気をいかに伝え、希望や不安にどう応えていくか。「必要なのは病気の事実を伝える『正論』より患者への『配慮』だ」という。

各病院にあるがん相談窓口では、多くは話を聞いての情報提供にとどまり、患者の満足につながっていないと感じている。

「求められるのは医師が患者と向き合うこと。つまり、生き方の問題なんです」

~

医者は治る見込みがあれば患者の治療に熱心だが、治せなくなると「逃げる」―。那須教授は日本の医療の現状を、あえてこんな苦言で表現する。

「医者も人間。つらいことは嫌だし、元気な姿で退院してもらいたいと願う。だけど、現実は違う。お互いが現実から逃げず、きちんと向き合ってベストな方法を見つけていく。がん治療医は、病気だけ治せばいいのではないのです」

(2010年02月09日 更新)