(12)卵巣がん 川崎医大産婦人科学教授 中村隆文

卵巣は子宮の両脇に一つずつある拇指ぼし頭大のソラマメ形で白色の臓器です=図1参照。生殖細胞である卵子がそこで成熟し、放出されます。それとともに周期的に思春期から更年期までの性成熟期には2種類の女性ホルモンを分泌して女性の機能を調節しています。

女性の生涯で卵巣がんが発生する頻度は、米国1・4%に対して日本では0・45%です。罹患りかん数は日本では毎年約9千人で、死亡数は毎年約4500人以上います。年齢別に見た罹患率は40歳代から増加し、50歳代前半でピークを迎え、80歳以上でまた増加します。

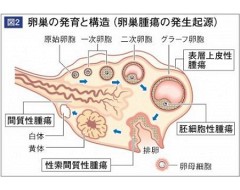

卵巣には数多くの種類の腫瘍が発生します。卵巣は表層上皮、胚細胞、性索間質性細胞(性ホルモンを分泌する細胞)とこれらの組織の間にある間質細胞からできていますが、これらの全ての部分から腫瘍が発生するためです=図2参照。

最も多いのは、卵巣の表層を覆う細胞に由来する上皮性腫瘍で、この中には良性腫瘍と悪性腫瘍(がん)の他に良性、悪性の中間的な性質をもつ腫瘍(境界悪性腫瘍)があります。表層上皮性のものとしては漿液しょうえき性腺がん、明細胞腺がん、類内膜腺がん、粘液性腺がんなどがあり、多くは50歳代に最も多く見られますが、粘液性腺がんは若年者に発生することもあります。

胚細胞性のものでは未分化胚細胞腫、卵黄嚢のう腫瘍、胎児性がんがあり、ほとんどが35歳までの若い女性に見られます。ホルモンを産生する腫瘍としては顆粒かりゅう膜細胞腫などで10歳代までの若年に発生するタイプと高齢者に発生するタイプがあります。また、卵巣には胃がん、大腸がんからの転移もしばしば起こります。

卵巣がんの発生には、複数の要因が関与していると考えられています。リスク要因の一つは、卵巣がんの家族歴とされています。90%の卵巣がんは散発性ですが、10%は家族性発生腫瘍で、乳がんと同じ遺伝子の変異が知られています。他のリスク要因として出産歴がないことが指摘されています。婦人科疾患ではチョコレート嚢胞(子宮内膜症)、骨盤内炎症性疾患、多嚢胞性卵巣症候群がリスク要因です。

反対に経口避妊薬(ピル)の使用は、卵巣がんのリスクを低下させます。1年服用で10%減少、5年以上服用で50%減少、8年以上服用すると75%も減少します。

卵巣は、骨盤内に存在しているため症状が出るのが遅く、初期にはほとんど自覚症状がありません。

腹部膨満(おなかが張る)、腹痛、胃腸障害、頻尿、体重減少などが多い症状ですが、これらは他の病気でもしばしば見られるもので、卵巣がんに特異的な症状ではありません。原因のはっきりしない腹部膨満や腹痛などの症状を見たとき婦人科で経腟ちつ超音波検査を受けることは卵巣がんの早期発見につながる可能性があります。

卵巣がんに最もよく起こる転移は腹膜播種はしゅで、がん性腹膜炎ともいいます。

腹部リンパ節転移もよく起こります。腹部大動脈の周りや骨盤内のリンパ節が腫れ、次第に胸部や首のリンパ節にも広がっていきます=図3参照。

診察で腫瘍が疑われる場合は、経腟超音波、CT(コンピューター断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像装置)などの画像診断によって、腫瘍の内部の構造、転移の有無などを詳しく調べます。

血液中に微量に存在する腫瘍マーカーのCA125を測定することは、良性、悪性の判定に役立ちます。がん性腹膜炎になった卵巣がんではほとんどの人がCA125陽性で、多くは非常に高い値になります。

転移のない卵巣がんは手術だけで治りますが、転移した状態で初めて治療を受ける場合は、手術だけで全てのがんを取り除くことはできません。残された腫瘍に対しては、手術後に抗がん剤による治療が行われ、再度手術で残存腫瘍を摘出することもあります。

※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

女性の生涯で卵巣がんが発生する頻度は、米国1・4%に対して日本では0・45%です。罹患りかん数は日本では毎年約9千人で、死亡数は毎年約4500人以上います。年齢別に見た罹患率は40歳代から増加し、50歳代前半でピークを迎え、80歳以上でまた増加します。

卵巣には数多くの種類の腫瘍が発生します。卵巣は表層上皮、胚細胞、性索間質性細胞(性ホルモンを分泌する細胞)とこれらの組織の間にある間質細胞からできていますが、これらの全ての部分から腫瘍が発生するためです=図2参照。

最も多いのは、卵巣の表層を覆う細胞に由来する上皮性腫瘍で、この中には良性腫瘍と悪性腫瘍(がん)の他に良性、悪性の中間的な性質をもつ腫瘍(境界悪性腫瘍)があります。表層上皮性のものとしては漿液しょうえき性腺がん、明細胞腺がん、類内膜腺がん、粘液性腺がんなどがあり、多くは50歳代に最も多く見られますが、粘液性腺がんは若年者に発生することもあります。

胚細胞性のものでは未分化胚細胞腫、卵黄嚢のう腫瘍、胎児性がんがあり、ほとんどが35歳までの若い女性に見られます。ホルモンを産生する腫瘍としては顆粒かりゅう膜細胞腫などで10歳代までの若年に発生するタイプと高齢者に発生するタイプがあります。また、卵巣には胃がん、大腸がんからの転移もしばしば起こります。

卵巣がんの発生には、複数の要因が関与していると考えられています。リスク要因の一つは、卵巣がんの家族歴とされています。90%の卵巣がんは散発性ですが、10%は家族性発生腫瘍で、乳がんと同じ遺伝子の変異が知られています。他のリスク要因として出産歴がないことが指摘されています。婦人科疾患ではチョコレート嚢胞(子宮内膜症)、骨盤内炎症性疾患、多嚢胞性卵巣症候群がリスク要因です。

反対に経口避妊薬(ピル)の使用は、卵巣がんのリスクを低下させます。1年服用で10%減少、5年以上服用で50%減少、8年以上服用すると75%も減少します。

卵巣は、骨盤内に存在しているため症状が出るのが遅く、初期にはほとんど自覚症状がありません。

腹部膨満(おなかが張る)、腹痛、胃腸障害、頻尿、体重減少などが多い症状ですが、これらは他の病気でもしばしば見られるもので、卵巣がんに特異的な症状ではありません。原因のはっきりしない腹部膨満や腹痛などの症状を見たとき婦人科で経腟ちつ超音波検査を受けることは卵巣がんの早期発見につながる可能性があります。

卵巣がんに最もよく起こる転移は腹膜播種はしゅで、がん性腹膜炎ともいいます。

腹部リンパ節転移もよく起こります。腹部大動脈の周りや骨盤内のリンパ節が腫れ、次第に胸部や首のリンパ節にも広がっていきます=図3参照。

診察で腫瘍が疑われる場合は、経腟超音波、CT(コンピューター断層撮影)、MRI(磁気共鳴画像装置)などの画像診断によって、腫瘍の内部の構造、転移の有無などを詳しく調べます。

血液中に微量に存在する腫瘍マーカーのCA125を測定することは、良性、悪性の判定に役立ちます。がん性腹膜炎になった卵巣がんではほとんどの人がCA125陽性で、多くは非常に高い値になります。

転移のない卵巣がんは手術だけで治りますが、転移した状態で初めて治療を受ける場合は、手術だけで全てのがんを取り除くことはできません。残された腫瘍に対しては、手術後に抗がん剤による治療が行われ、再度手術で残存腫瘍を摘出することもあります。

(2011年06月06日 更新)