胃がん(川崎医大病院) 診断・予防 ピロリ除菌で発症低下

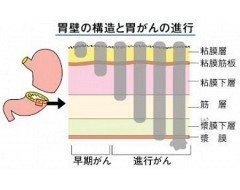

胃がんは、胃壁の表面にある粘膜に発生し、壁の内側から外側へと進行していく。粘膜下層までにとどまっているのを早期がん、筋層より深くに及ぶと進行がんと呼ぶ=図参照。「胃がんは治りやすいがんの一つだが、進行がんになると治療が難しい場合も出てくる」と川崎医大病院消化器センター長の春間賢教授(消化管内科学)は注意を促す。

初期症状は、胃炎や胃潰瘍と同様な胃の痛み、もたれ、不快感など軽いものが多い。進行すると、食欲不振、体重減少、貧血、血便などが見られる。「初期には全く症状がないケースもあり、定期的に胃エックス線検査などを受け早期発見、治療することが重要」

診断は、主に内視鏡検査と超音波(エコー)検査、CT(コンピューター断層撮影)検査で行われる。内視鏡検査は、口や鼻から内視鏡を入れ、胃内部の変色、凹凸を観察。病変組織の一部を採取して行う病理検査で、がんか否か確定診断がつく。さらに腹部超音波検査、CT検査でがんの深さや転移がつかめ、胃壁の中に広がり内視鏡検査では見つけにくいスキルス胃がんの診断や深達度も調べられる。

「腹部超音波検査は2センチを超えるがんの85%が分かり、高齢者や重篤な基礎疾患を持っている患者には内視鏡検査を省く場合もある」。内視鏡検査は咽頭、喉頭、食道がん、腹部超音波検査は肝臓、膵臓(すいぞう)がん、胆石を併せて発見できる利点がある。

近年、ヘリコバクターピロリ(ピロリ菌)の長年の感染で胃の粘膜が萎縮し、胃がんが発生することが分かってきた。

胃は食物を消化するため強酸性の胃液を出しており、pH(水素イオン指数)は1〜2と、細菌は通常生きられない環境。ところが、ピロリ菌はウレアーゼという酵素で、胃内の尿素を分解してアルカリ性のアンモニアを産生、胃酸を中和して胃粘膜に生息する。

ピロリ菌は、国内感染率が若年者で減少しているものの約40%とされ、多くは幼少期に家族内で感染している可能性が高い。慢性胃炎から萎縮性胃炎になると胃液を分泌する細胞が減少し、胃がんになりやすくなる。「胃がん罹患(りかん)数は男性が女性の2倍超と多く、喫煙、塩分の取りすぎ、飲酒も発症に関わる」という。

胃がん予防に春間教授が勧めるのがピロリ菌検査と、胃粘膜の萎縮を調べるペプシノゲン検査。ピロリ菌感染の有無は、尿素を含む薬服用後に呼気を解析する尿素呼気試験、血液、尿、便検査や内視鏡生検検査で分かる。ペプシノゲンは、タンパク質分解酵素ペプシンのもとになる物質で、胃粘膜から分泌される。検査では2種類のペプシノゲンの血中濃度を測り、その比などから胃粘膜の萎縮度と胃炎の程度を判断する。

ピロリ菌の標準的な除菌療法は、2種類の抗生物質(アモキシシリン、クラリスロマイシン)と、胃酸分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬を1日2回、1週間服用する。これで約80%の人が除菌できる。不成功の場合はクラリスロマイシンの代わりに抗生物質メトロニダゾールを用い、さらに1週間服用すれば「95%の人が除菌に成功する」。ただし、下痢、味覚異常、逆流性食道炎などの副作用が出る場合がある。

川崎医大病院で除菌をした約千人を5年間経過観察すると、胃がんは年に約0・2%発生、その後低下し効果が見られた。早期胃がん(内視鏡治療後)や、胃・十二指腸潰瘍などに対する除菌療法は、公的医療保険も適用される。

春間教授は「ピロリ菌は1度除菌すれば成人ではほとんど再感染せず、胃がん発生率が3分の1以下に減る。除菌は、胃粘膜の萎縮が進んでいない若い時ほど効果が大きい」と強調し、「ピロリ菌またはペプシノゲン検査が陽性なら毎年、内視鏡検査を」と語る。

※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

初期症状は、胃炎や胃潰瘍と同様な胃の痛み、もたれ、不快感など軽いものが多い。進行すると、食欲不振、体重減少、貧血、血便などが見られる。「初期には全く症状がないケースもあり、定期的に胃エックス線検査などを受け早期発見、治療することが重要」

診断は、主に内視鏡検査と超音波(エコー)検査、CT(コンピューター断層撮影)検査で行われる。内視鏡検査は、口や鼻から内視鏡を入れ、胃内部の変色、凹凸を観察。病変組織の一部を採取して行う病理検査で、がんか否か確定診断がつく。さらに腹部超音波検査、CT検査でがんの深さや転移がつかめ、胃壁の中に広がり内視鏡検査では見つけにくいスキルス胃がんの診断や深達度も調べられる。

「腹部超音波検査は2センチを超えるがんの85%が分かり、高齢者や重篤な基礎疾患を持っている患者には内視鏡検査を省く場合もある」。内視鏡検査は咽頭、喉頭、食道がん、腹部超音波検査は肝臓、膵臓(すいぞう)がん、胆石を併せて発見できる利点がある。

近年、ヘリコバクターピロリ(ピロリ菌)の長年の感染で胃の粘膜が萎縮し、胃がんが発生することが分かってきた。

胃は食物を消化するため強酸性の胃液を出しており、pH(水素イオン指数)は1〜2と、細菌は通常生きられない環境。ところが、ピロリ菌はウレアーゼという酵素で、胃内の尿素を分解してアルカリ性のアンモニアを産生、胃酸を中和して胃粘膜に生息する。

ピロリ菌は、国内感染率が若年者で減少しているものの約40%とされ、多くは幼少期に家族内で感染している可能性が高い。慢性胃炎から萎縮性胃炎になると胃液を分泌する細胞が減少し、胃がんになりやすくなる。「胃がん罹患(りかん)数は男性が女性の2倍超と多く、喫煙、塩分の取りすぎ、飲酒も発症に関わる」という。

胃がん予防に春間教授が勧めるのがピロリ菌検査と、胃粘膜の萎縮を調べるペプシノゲン検査。ピロリ菌感染の有無は、尿素を含む薬服用後に呼気を解析する尿素呼気試験、血液、尿、便検査や内視鏡生検検査で分かる。ペプシノゲンは、タンパク質分解酵素ペプシンのもとになる物質で、胃粘膜から分泌される。検査では2種類のペプシノゲンの血中濃度を測り、その比などから胃粘膜の萎縮度と胃炎の程度を判断する。

ピロリ菌の標準的な除菌療法は、2種類の抗生物質(アモキシシリン、クラリスロマイシン)と、胃酸分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬を1日2回、1週間服用する。これで約80%の人が除菌できる。不成功の場合はクラリスロマイシンの代わりに抗生物質メトロニダゾールを用い、さらに1週間服用すれば「95%の人が除菌に成功する」。ただし、下痢、味覚異常、逆流性食道炎などの副作用が出る場合がある。

川崎医大病院で除菌をした約千人を5年間経過観察すると、胃がんは年に約0・2%発生、その後低下し効果が見られた。早期胃がん(内視鏡治療後)や、胃・十二指腸潰瘍などに対する除菌療法は、公的医療保険も適用される。

春間教授は「ピロリ菌は1度除菌すれば成人ではほとんど再感染せず、胃がん発生率が3分の1以下に減る。除菌は、胃粘膜の萎縮が進んでいない若い時ほど効果が大きい」と強調し、「ピロリ菌またはペプシノゲン検査が陽性なら毎年、内視鏡検査を」と語る。

(2011年09月05日 更新)