胃がん(倉敷中央病院) ESD 術前、術後に的確な診断必要

リンパ節転移のない早期がんに対し、口から挿入した内視鏡で病変部をはぎ取るESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)が可能になってきた。倉敷中央病院では昨年100例のESDが行われ、外科手術と並ぶ治療の柱になっている。

胃の全体を残すことができれば体への負担は軽く、術後の合併症や後遺症も少なくて済む。しかし、再発や転移を避けるためには、術前、術後に的確な診断を必要とする。

ESDを第一選択として考えるべき「絶対適応」はがんの大きさが2センチ以内で粘膜内にとどまり、潰瘍瘢痕はんこんがなく、がんの境界がはっきりした「分化型」の組織型を示す場合。

さらに近年、分化型ならば、潰瘍のない2センチを超えるもの▽潰瘍があっても3センチ以内▽3センチ以内で粘膜下層に浸潤していても深さ0・5ミリ以内―が「拡大適応」として検討の対象とされている。

「未分化型」も2センチまで拡大適応とする研究が進められているが、同病院の毛利裕一消化器内科部長は「範囲や深さの診断が難しく、もう少し小さめの明らかにごく初期と分かるものに限って行っている」と、慎重に対応している。

範囲や深さは術前の内視鏡(胃カメラ)で診断する。特殊な波長の光を使うNBI拡大内視鏡により、表層の血管や色調・模様を観察しやすくなり、がんの範囲を確定するのに役立っている。それでも深さを正確に見極めるのは困難。実際にはESDで切除した組織を病理検査し、確認することになる。

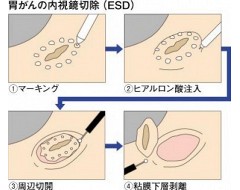

ESDの手技は、(1)病変の周囲を高周波電流で焼いて印を付ける(2)ヒアルロン酸などを注射して病変部を膨らませる(3)印の外側をナイフで切り開く(4)粘膜下層をはぎ取る―という手順で進める。先端に絶縁チップのついたITナイフを用いることが多い。

もし、病理検査でがんが取り切れていなかったことが分かれば、外科手術を追加しなければならない。術前に疑いが残る場合には、必ず追加手術の可能性を告げていると言う。

十分に確認してESDを行えば、同所性再発はほとんどない。ただし、「一度がんができた胃の発生母地は残っている。術後も別の部位からの再発には常に気をつけてほしい」と毛利部長は話す。

ESDで治療できる段階のがんには症状がない。「年に一度は胃カメラを受けることを皆さんにお勧めする」と呼びかけている。

※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

胃の全体を残すことができれば体への負担は軽く、術後の合併症や後遺症も少なくて済む。しかし、再発や転移を避けるためには、術前、術後に的確な診断を必要とする。

ESDを第一選択として考えるべき「絶対適応」はがんの大きさが2センチ以内で粘膜内にとどまり、潰瘍瘢痕はんこんがなく、がんの境界がはっきりした「分化型」の組織型を示す場合。

さらに近年、分化型ならば、潰瘍のない2センチを超えるもの▽潰瘍があっても3センチ以内▽3センチ以内で粘膜下層に浸潤していても深さ0・5ミリ以内―が「拡大適応」として検討の対象とされている。

「未分化型」も2センチまで拡大適応とする研究が進められているが、同病院の毛利裕一消化器内科部長は「範囲や深さの診断が難しく、もう少し小さめの明らかにごく初期と分かるものに限って行っている」と、慎重に対応している。

範囲や深さは術前の内視鏡(胃カメラ)で診断する。特殊な波長の光を使うNBI拡大内視鏡により、表層の血管や色調・模様を観察しやすくなり、がんの範囲を確定するのに役立っている。それでも深さを正確に見極めるのは困難。実際にはESDで切除した組織を病理検査し、確認することになる。

ESDの手技は、(1)病変の周囲を高周波電流で焼いて印を付ける(2)ヒアルロン酸などを注射して病変部を膨らませる(3)印の外側をナイフで切り開く(4)粘膜下層をはぎ取る―という手順で進める。先端に絶縁チップのついたITナイフを用いることが多い。

もし、病理検査でがんが取り切れていなかったことが分かれば、外科手術を追加しなければならない。術前に疑いが残る場合には、必ず追加手術の可能性を告げていると言う。

十分に確認してESDを行えば、同所性再発はほとんどない。ただし、「一度がんができた胃の発生母地は残っている。術後も別の部位からの再発には常に気をつけてほしい」と毛利部長は話す。

ESDで治療できる段階のがんには症状がない。「年に一度は胃カメラを受けることを皆さんにお勧めする」と呼びかけている。

(2011年09月19日 更新)