導入療法 岡山大学病院 抗がん剤と放射線併用 術後5年の生存率60%超

岡山大学病院でも早期がんに対しては、肺の切除量を小さくする縮小手術や、切開部を小さくする胸腔鏡(きょうくうきょう)手術を積極的に行っている。しかし、専門診療科の集学的治療が真価を発揮するのは進行がんに対する根治手術だ。

非小細胞肺がんのうち、隣接する椎体や血管、神経などに浸潤している局所進行がん、原発病巣と同じ側の縦隔リンパ節に転移しているがんが対象になる。抗がん剤による化学療法と放射線療法を併用する導入療法後、がんが縮小あるいは進行が止まったことを確認した上で手術する。

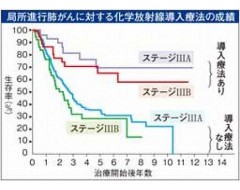

導入療法後に手術すると5年生存率は60%を超え、導入療法をしない場合を大幅に上回る=グラフ参照。世界的にも極めて優れた成績で、三好新一郎教授(呼吸器外科長)は「放射線療法後は傷の治りが悪くなり、合併症が起きやすい。克服する技術がなければ根治手術はできない」と胸を張る。

導入療法では、抗がん剤の働きで放射線の効力が高まり、局所のがんを狙い撃ちして縮小させる。転移しようとするがん細胞も抗がん剤でたたく。抗がん剤の組み合わせを研究してきた呼吸器内科と放射線科が連携して治療する。

自家肺移植 今年8月に2例目

臓器保存技術を応用

放射線は周囲の正常細胞にも影響するので術後の傷の治り(創傷治癒)が悪くなり、吻合(ふんごう)した気管支に穴があいてしまうことがある。呼吸器外科チームは広背筋を気管支断端に縫い付けたり、胃から垂れ下がっている大網(たいもう)を持ち上げて被覆し、合併症を防ぐ。それぞれの手技に精通した外科医がそろっていなければできない手術だ。

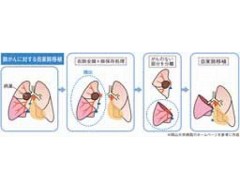

これらの形成術、再建術に生体肺移植で培ってきた臓器保存の技術を応用したのが自家肺移植。昨年6月に初成功させ、今年8月に2例目を行い、いずれも経過は順調という。

がん病巣ごと右肺を全摘すると、45%程度の肺機能しか残らない。がんを除去した右肺部分を自家移植で戻せば、日常生活に支障がなくなり、軽い運動も可能になる。「第1例では右下葉を自家移植し、20%程度の肺機能をプラスできた。患者さんにとって非常に大きな意味がある」と三好教授は説明する。

血流を遮断した肺は急速に傷むが、自家移植では取り出した右肺に4度の保存液を灌流(かんりゅう)して冷却する。切除断端を病理検査する時間を確保し、がんが完全に摘出できたことを確認できる。

がんの位置や大きさによっては、吻合に際して気管支や血管を大きく移動する必要が生じる。従来の形成術では、無理に吻合すると過度な張力が加わったり、血管が引きつれて詰まる危険がある。

自家移植では、心臓側の断端である上肺静脈と下葉側の下肺静脈とを吻合するが、この方法は生体肺移植に特徴的な手技で、張力がかからず、引きつれを防ぐことができる。

三好教授は「いったん取り出してつなぎ直す自家移植の方がよりシンプルにできる面がある。従来の手術法と自家移植の安全性を詳細に比較し、専門的に適応を判断して自家移植に取り組んでいきたい」と話している。

※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

非小細胞肺がんのうち、隣接する椎体や血管、神経などに浸潤している局所進行がん、原発病巣と同じ側の縦隔リンパ節に転移しているがんが対象になる。抗がん剤による化学療法と放射線療法を併用する導入療法後、がんが縮小あるいは進行が止まったことを確認した上で手術する。

導入療法後に手術すると5年生存率は60%を超え、導入療法をしない場合を大幅に上回る=グラフ参照。世界的にも極めて優れた成績で、三好新一郎教授(呼吸器外科長)は「放射線療法後は傷の治りが悪くなり、合併症が起きやすい。克服する技術がなければ根治手術はできない」と胸を張る。

導入療法では、抗がん剤の働きで放射線の効力が高まり、局所のがんを狙い撃ちして縮小させる。転移しようとするがん細胞も抗がん剤でたたく。抗がん剤の組み合わせを研究してきた呼吸器内科と放射線科が連携して治療する。

自家肺移植 今年8月に2例目

臓器保存技術を応用

放射線は周囲の正常細胞にも影響するので術後の傷の治り(創傷治癒)が悪くなり、吻合(ふんごう)した気管支に穴があいてしまうことがある。呼吸器外科チームは広背筋を気管支断端に縫い付けたり、胃から垂れ下がっている大網(たいもう)を持ち上げて被覆し、合併症を防ぐ。それぞれの手技に精通した外科医がそろっていなければできない手術だ。

これらの形成術、再建術に生体肺移植で培ってきた臓器保存の技術を応用したのが自家肺移植。昨年6月に初成功させ、今年8月に2例目を行い、いずれも経過は順調という。

がん病巣ごと右肺を全摘すると、45%程度の肺機能しか残らない。がんを除去した右肺部分を自家移植で戻せば、日常生活に支障がなくなり、軽い運動も可能になる。「第1例では右下葉を自家移植し、20%程度の肺機能をプラスできた。患者さんにとって非常に大きな意味がある」と三好教授は説明する。

血流を遮断した肺は急速に傷むが、自家移植では取り出した右肺に4度の保存液を灌流(かんりゅう)して冷却する。切除断端を病理検査する時間を確保し、がんが完全に摘出できたことを確認できる。

がんの位置や大きさによっては、吻合に際して気管支や血管を大きく移動する必要が生じる。従来の形成術では、無理に吻合すると過度な張力が加わったり、血管が引きつれて詰まる危険がある。

自家移植では、心臓側の断端である上肺静脈と下葉側の下肺静脈とを吻合するが、この方法は生体肺移植に特徴的な手技で、張力がかからず、引きつれを防ぐことができる。

三好教授は「いったん取り出してつなぎ直す自家移植の方がよりシンプルにできる面がある。従来の手術法と自家移植の安全性を詳細に比較し、専門的に適応を判断して自家移植に取り組んでいきたい」と話している。

(2011年12月19日 更新)