筋膜下にドレーン留置 消化器開腹手術の切開創感染予防 おおもと病院 磯崎博司理事長・院長が研究

乳がんや消化器がんの専門病院「おおもと病院」(岡山市北区大元)の磯崎博司理事長・院長は、消化器外科の開腹手術で注意を要する切開創の感染予防についての研究に取り組み、筋膜下にドレーン(排液管)を留置して滲出液(しんしゅつえき)を排出することで、感染をほぼゼロに抑えられることを見いだした。

胃や腸など消化器の開腹手術では、皮膚や皮下脂肪、筋膜などに及ぶ腹壁部の切開創感染が約10%の確率で発生するとされる。場合によっては再縫合手術が必要になり、患者の負担が増して入院期間も長くなるといった課題があった。

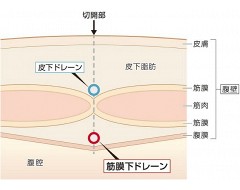

従来、切開創感染を減らすため、筋膜の上の皮下脂肪層にドレーンを留置して滲出液を体外に排出する皮下ドレーン留置法や、創の上から滲出液を吸収する創部陰圧閉鎖療法などが行われているが、一定の効果は上がっていないという。

磯崎理事長は、結腸や直腸、腹膜炎などの手術後に切開創感染がしばしば発生することから、腹腔(ふくくう)内からしみ出してくる滲出液の処理に着目。腹膜と筋膜との間に吸引チューブドレーンを留置し、腹腔内から汚染された滲出液が腹壁に流入するのを遮断すれば切開創感染が防げるのではないかと考えた。

磯崎理事長は2016年から、自らが手掛ける消化器に関する開腹手術連続250例で筋膜下吸引ドレーン留置を実施した。11~15年に、やはり自らが行った筋膜下ドレーンなしの消化器手術連続203例を対照群とし、データを比較検討した。チューブドレーンは直径約2ミリで、筋膜下に留置する部分に多数の穴が開いている閉鎖式ポータブル低圧持続吸引システムを利用した。

両群を比較すると、筋膜下ドレーンなし群に比べ、筋膜下ドレーン実施群は喫煙者や手術歴があったり緊急手術など悪条件の患者が多かった。しかし問題の切開創感染は、なし群では203例中18例(8・9%)で発生したが、実施群では250例中発生は1例も見られなかった(0%)。

一方、腹腔内の合併症による再手術率は、なし群6例(3%)、実施群11例(4・4%)と差はなかったという。

磯崎理事長は「感染が防げたのは、当初の見込み通り腹腔からの汚染水を遮断したからだろう。傷の治りもよく3~4日でガーゼはいらなくなる。開腹手術に比べ腹腔鏡手術は感染が少ないが、この方法を使えば腹腔鏡手術でもさらに感染を減らせるのではないか」と話している。

研究成果は2月、国際医学誌「Patient Safety in Surgery」に発表した。

いそざき・ひろし 岡山大学医学部卒業。同大学医学部第一外科に入局し、大阪医科大学一般・消化器外科講師、パリ大学留学、大阪医科大学助教授、岡山大学医学部付属病院中央手術部助教授などを経て2003年におおもと病院副院長、10年に院長、21年から現職。日本消化器外科学会認定消化器外科専門医、日本乳癌学会認定乳腺専門医など。2015年に山陽新聞賞受賞。

※登場する人物・団体は掲載時の情報です。

胃や腸など消化器の開腹手術では、皮膚や皮下脂肪、筋膜などに及ぶ腹壁部の切開創感染が約10%の確率で発生するとされる。場合によっては再縫合手術が必要になり、患者の負担が増して入院期間も長くなるといった課題があった。

従来、切開創感染を減らすため、筋膜の上の皮下脂肪層にドレーンを留置して滲出液を体外に排出する皮下ドレーン留置法や、創の上から滲出液を吸収する創部陰圧閉鎖療法などが行われているが、一定の効果は上がっていないという。

磯崎理事長は、結腸や直腸、腹膜炎などの手術後に切開創感染がしばしば発生することから、腹腔(ふくくう)内からしみ出してくる滲出液の処理に着目。腹膜と筋膜との間に吸引チューブドレーンを留置し、腹腔内から汚染された滲出液が腹壁に流入するのを遮断すれば切開創感染が防げるのではないかと考えた。

磯崎理事長は2016年から、自らが手掛ける消化器に関する開腹手術連続250例で筋膜下吸引ドレーン留置を実施した。11~15年に、やはり自らが行った筋膜下ドレーンなしの消化器手術連続203例を対照群とし、データを比較検討した。チューブドレーンは直径約2ミリで、筋膜下に留置する部分に多数の穴が開いている閉鎖式ポータブル低圧持続吸引システムを利用した。

両群を比較すると、筋膜下ドレーンなし群に比べ、筋膜下ドレーン実施群は喫煙者や手術歴があったり緊急手術など悪条件の患者が多かった。しかし問題の切開創感染は、なし群では203例中18例(8・9%)で発生したが、実施群では250例中発生は1例も見られなかった(0%)。

一方、腹腔内の合併症による再手術率は、なし群6例(3%)、実施群11例(4・4%)と差はなかったという。

磯崎理事長は「感染が防げたのは、当初の見込み通り腹腔からの汚染水を遮断したからだろう。傷の治りもよく3~4日でガーゼはいらなくなる。開腹手術に比べ腹腔鏡手術は感染が少ないが、この方法を使えば腹腔鏡手術でもさらに感染を減らせるのではないか」と話している。

研究成果は2月、国際医学誌「Patient Safety in Surgery」に発表した。

いそざき・ひろし 岡山大学医学部卒業。同大学医学部第一外科に入局し、大阪医科大学一般・消化器外科講師、パリ大学留学、大阪医科大学助教授、岡山大学医学部付属病院中央手術部助教授などを経て2003年におおもと病院副院長、10年に院長、21年から現職。日本消化器外科学会認定消化器外科専門医、日本乳癌学会認定乳腺専門医など。2015年に山陽新聞賞受賞。

(2023年07月17日 更新)

タグ:

消化器・肝臓・胆嚢・膵臓・おしり、 おおもと病院